丝路盛放洋紫荆 |从“香港敦煌之友”到“丝路之友”:跨时空传承文化 续千载情缘

敦煌与香港相隔逾三千五百公里,那里被沙漠与戈壁包围,有着与香港截然不同的景色。这样的一个沙洲,千百年前却联结东西,是商贾往来的必经之地,来自世界各地的文明在此交会、交融,让敦煌成为古代丝绸之路上的明珠。其集大成者,便是以莫高窟为代表的敦煌石窟。石窟中的壁画、彩塑、经捲,纪录了古丝路的繁华,承载了优秀的中国传统文化艺术。

然而,随时间流逝、风沙侵袭、人为破坏,壁画、泥塑褪去往昔光彩,逐渐黯淡无光。所幸,在一代又一代传承“莫高精神”的敦煌人坚守保育下,敦煌重新焕发光彩与活力。这种精神更感召了一群热爱敦煌艺术及中华文化的香港人,组建起非营利性公益组织“香港敦煌之友”,共同守护敦煌。

近年来,丝路沿线的阿富汗巴米扬、巴基斯坦犍陀罗等地饱受战火摧残,与敦煌同根同源的文化艺术遗蹟亟待救护。“香港敦煌之友”义不容辞地站出来,支持从敦煌走出来的专家学者在丝路沿线国家和地区进行研究、提供保护帮助,促进丝路沿线文化交流。这群港人展现出的文化担当与责任,是传承文化、贯彻大爱的香港精神,也是共同付出、不求回报的丝路精神,他们也有了新的身份——“丝路之友”。

相隔千年,敦煌与香港在不同时空各自成为中西方文化艺术交流中心,是怎样的机缘巧合,让两座城有这样的跨时空情缘?跟随点新闻“丝路盛放洋紫荆”专题组,走进敦煌,放眼丝路,聆听说不完的千载情缘故事。

【千年壁画:绝美而脆弱的文化遗产】

从敦煌市区驱车往东南25公里,就能抵达位于达敦煌鸣沙山东麓的莫高窟。735个大大小小的石窟,在山壁上安静地坐着。山脚下,游人如鲫,二三十人一组,由一个石窟讲解员带着,从一层、二层到三层,随机参观四到八个石窟。由于人体温度及呼吸带出的湿度会影响窟内环境,出于保护的考量,游客在每个窟停留的时间约莫几分钟。然而,就这短短几分钟,却足以让很多人一眼万年,流连忘返。

莫高窟位于敦煌鸣沙山东麓,共有大大小小735个洞窟。(敦煌研究院供图)

“石窟中最为珍贵的壁画,面积多达45000平方米,从公元四世纪延续到十四世纪。”已在莫高窟从事十多年讲解工作的敦煌研究院讲解员边磊,指着身旁的洞窟说,“除了壁画,还有2000多尊彩塑,是目前石窟界规模最大、延续时间最长、保存规模最好的重要遗产地。”

以壁画及彩塑为主要艺术表现形式的莫高窟,其创作主题多为宗教题材。透过洞窟内精美的文化艺术作品,能让我们了解古代人的价值理念、日常生活。涵盖对敦煌文物、敦煌遗书的研究,及对石窟考古和保育等内容的敦煌学更成为一门国际性的学科,名扬海内外。

【邵逸夫捐千万元为石窟装门】

石窟所在的崖体属于砂砾岩,比较疏鬆,容易开凿,却也容易损坏。特别是在风吹沙侵之下,很多石窟出现了不同程度的损伤。“当年(敦煌研究院第一任院长)常书鸿先生为何要治沙,正是因为沙子清袭,会让石窟慢慢沙化、砂砾化。”上海外国语大学WAI研究员、“香港敦煌之友”会员、“丝路之友”会员邵学成介绍,“所以很多石窟,防沙、固沙是第一重要的。”

除了风沙,湿气、水气也会让石窟“生病”,如壁画翘起、剥落等,“香港敦煌之友”副主席、敦煌研究院特别研究员李美贤提到,石窟的保护者们做了很多实验,研究如何原汁原味地保护石窟中的一切,“他们已经可以做到,但现在最新的方法就是不去动它。”

保护石窟的第一道关,就是隔绝石窟内外的门。然而,在改革开放初期,敦煌保育工作一度面临缺乏资金、技术和人才的困境,许多洞窟仍使用破败不堪的木栅门,甚至有些洞窟的木门早已腐朽殆尽。1984年,来自香港的邵逸夫雪中送炭地捐了1000万元港币的善款用于保护莫高窟,这笔钱为560馀个洞窟解决了安装门的问题。而今,这批特制的铝合金门仍在坚守岗位,尽职尽责地保护石窟。

【饶宗颐启发创立“香港敦煌之友”】

石窟延绵千年,对它的保护绝非一朝一夕之易事,需大量资金和人才投入。在那个年代,邵逸夫的善举意义重大。得知敦煌保育工作亟待支持后,越来越多的香港人加入到保护敦煌的行列中,一直关注敦煌的国学大师饶宗颐更义卖了一批自己的书画,筹得的钱全数捐给敦煌。

“他(饶宗颐)起了很好的典范”,“香港敦煌之友”主席、中国工程院院士、香港大学饶宗颐学术馆馆长李焯芬回忆道,“他鼓励我们周围的朋友都积极去支持敦煌的保育工作和壁画的数字化工作。”

2010年,“香港敦煌之友”在香港成立。(点新闻资料图片)

2010年,“香港敦煌之友”在香港成立。(点新闻资料图片)

“于是我们一批热爱敦煌艺术的朋友,成立了‘香港敦煌之友’,已超过十年了。”李焯芬说。通过请不同朋友赞助不同洞窟,“香港敦煌之友”筹集资金,用于支持敦煌研究院保护、保育敦煌石窟及培育人材,以及在香港乃至国际推广、弘扬敦煌文化等工作。

“我从来没说过叫人捐钱,都是那些人(被敦煌)感动之后捐钱。”李美贤介绍,“香港敦煌之友”规模不大,并未在社会公开筹款,但前前后后也筹集了四千多万元港币,“这不简单,是大家有感染力,很强的感染力。”

【“莫高精神”深深打动香港朋友】

李美贤提到的“感染力”,正是敦煌打动人的所在。敦煌是世界上壁画最多的地方,并且壁画从四世纪到十四世纪未曾间断,有一些保存得非常漂亮。除此之外,最重要的,是敦煌的人。李美贤感慨道,四十年代去敦煌的人,不计较风餐露宿,将一辈子献给敦煌不觉得苦,慢慢形成“莫高窟的精神”,一代代传下来,“这些人很受我们尊敬。”

“择一事,终一生”的敦煌人,视莫高窟自己生命的一部分。在莫高窟标志性建筑物九层楼对面的一片戈壁,长眠了为莫高窟奋斗一生的几十位老先生,其中包括敦煌研究院第一任院长常书鸿、第二任院长段文杰。“他们不是敦煌本地人,年轻的时候来这里经受我们难以想像的艰苦,临终遗言要他们安葬在坚守热爱一辈子的莫高窟,有一种莫高窟的守望者,或者引路人的精神。”说起老一辈敦煌人,边磊颇为感慨,“他们有一辈子只做一件事,一件事可以做一辈子的匠人精神。”

“坚守大漠,甘于奉献,勇于担当,开拓进取。”边磊说这是老前辈们总结的“莫高精神”。他认为,不是人在敦煌才是敦煌人,“心中有敦煌,把敦煌当成自己的精神故乡,心心念念敦煌的保护、研究和弘扬的,都是敦煌人。”

莫高窟正正是在一代又一代敦煌人的照顾下重拾光彩,恢复了往日的熙熙攘攘。

【“他们最需要的时候,我们刚刚出现”】

如今,来敦煌欣赏石窟的人越来越多,为控制洞窟内空气湿度和温度,每日门票有限,供不应求。如何在让更多人能深入感受莫高窟的历史韵味及艺术蕴含的同时,保护好这些珍贵而脆弱的人类文明瑰宝?

“九十年代,(时任敦煌研究院院长)樊锦诗看到电脑上有唐代画作出现,觉得我们敦煌也能这样做,便提出了数字化。”李美贤说。于是,敦煌研究院在文物界率先开始了数字化探索。

“在文物保护行业里,我们其实并不能阻止(文物)衰老过程的产生,只能尽我们所能,延缓它衰老。”甘肃省博物馆副馆长班睿谈到数字化技术时说,这是用另一种方式保存文物,“一件文物一旦被数字採集后,它的性状特徵,会永久地定格在它被採集的那一刻。”

与时间赛跑,尽可能完整、全面地将洞窟中的内容数码化,成为敦煌人的一项艰钜任务。拍摄设备、存储设备、人力、物资,成本不菲。幸而,“香港敦煌之友”对此十分重视,倾力支持,筹募逾千万资金,至今年共赞助数码化洞窟96个,其中不乏极具艺术价值的特窟。

数字化洞窟,再现敦煌风采。(点新闻记者翻摄自複制洞窟)

数字化洞窟,再现敦煌风采。(点新闻记者翻摄自複制洞窟)

“在他们(敦煌)最需要的时候,我们刚刚在这出现。”李美贤忆及支持敦煌保育工作时的点滴,从最开始敦煌没有一个对外单位,“香港敦煌之友”捐钱时曾在不同环节遇到困难,到后来大家磨合做事方式,以诚相待,困难逐一迎刃而解。“支持洞窟数码化,是我们(‘香港敦煌之友’)最主要的项目。”

【为港青埋下对中华文化的嚮往】

而今,经过近30年的探索,已对近300个莫高窟洞窟完成数字化拍摄及制作,洞窟图像已超过300多TB的存量。在“数字敦煌”平台,游客可足不出户饱览数字藏经洞,漫游30个洞窟,数字化令敦煌文化艺术走出洞窟,“活”了起来。

在“香港敦煌之友”推动下,数字化的敦煌石窟跨越山河来到香港,吸引了很多年轻的香港人了解敦煌、爱上敦煌。“很多观众是年青人。”,“香港敦煌之友”会员、“丝路之友”会员蔡素玉谈及敦煌来香港的意义时说,“这的确对港青认识中国文化历史,有一定影响,当然影响程度各不相同。”

在香港看数字化敦煌,与进入洞窟看实景,自然有很大区别。去过敦煌、亲眼欣赏过精美绝伦壁画的人,无不惊叹其绘制技艺之高、意藴之深远。不过,数字化敦煌仍是为普罗大众开了一扇窗,在一些人心中埋下对敦煌、乃至对中华文化的嚮往。其中,就有香港学生对敦煌“一见锺情”,在“香港敦煌之友”支持下,前往莫高窟实习,接受训练成为讲解员,为游客导览和解说洞窟,亲身感受和宣扬敦煌文化。

边磊(左四)正在培训香港学生讲解莫高窟。(网络图片)

曾负责香港学生讲解培训工作的边磊用“很棒”形容这些港青的表现。在他眼中,这些香港青年学子非常热爱莫高窟为代表的中华传统优秀文化,在从事讲解工作时也非常敬业。“他不是简单机械化地讲,而是一种情感表达,一种有温度的分享。”

“香港的同学们很好,他们是莫高窟的学生,是我们中华优秀传统文化的学生。”边磊说。

【香港乐师在前年去壁画中“看到自己”】

让敦煌音乐“重生”,是另一群港青对敦煌文化的传承与弘扬。“香港敦煌之友”创会会员、香港天籁敦煌乐团创办人及荣誉团长纪文凤,在李美贤带领下曾经多次到访敦煌,每当看到壁画中的歌舞场景,她都很想亲耳听到琵琶、古筝合奏的天籁之音,可惜敦煌音乐早已失传。

一次,纪文凤带香港垂谊乐社的4位演奏中乐的年轻人去芬兰演出时,提出想成立一个演奏敦煌音乐的乐团。没想到,从未去过敦煌的4人在两周后,又找了几位志同道合的乐师伙伴,一同拜访纪文凤。于是,纪文凤带领12位年青人,奔赴敦煌,感受敦煌,特别欣赏了112窟中的“反弹琵琶”。

莫高窟112窟观无量寿经变之反弹琵琶乐舞。(敦煌研究院官网)

莫高窟112窟观无量寿经变之反弹琵琶乐舞。(敦煌研究院官网)

当天吃晚饭的时候,纪文凤看到有4个女生止不住地落泪哭泣,便问她们为什麽哭。“她们说,看到自己在1600年前的壁画中,一个弹琵琶,一个弹阮,一个弹古筝。”纪文凤说,这很令人感动,大家多了一个使命,传承敦煌音乐。

纪文凤表示,虽然而今无人听过敦煌古乐,但这恰恰让乐团有了很大的自由度,参考藏经洞的25个古谱,及壁画上描绘的场景,乐团发挥创意和想像力,再现敦煌音乐。“我们希望做一个有文化底蕴的乐团,透过音乐去弘扬敦煌和中国的文化。”

【支持敦煌人“走出去”拓国际视野】

年复一年,日复一日,敦煌人积累了大量保护、数字化、科学管理洞窟的成功经验。从敦煌出来的学者和专家,也在努力帮助其他省市,甚至海外地区的石窟文化遗产保育及数字化工作。“香港敦煌之友”也大力支持敦煌人“走出去”,到内地甚至海外的世界文化遗产地考察、学习,培育具有国际视野的文化人才。

边磊就是其中一位受益者。身为讲解员的他,曾获得一个梦寐以求的机会——去印度学习考察。“香港的李美贤老师,极力推荐我们讲解员走出去看一看,所以我作为第一个受益者,跟随考察团去印度的石窟,考察了半个月,这对我职业生涯有至关重要的影响。”边磊说,回来后的分享或讲解工作,“面更广了,深度更大了。”

由“香港敦煌之友”支持的敦煌研究院“一院六地”讲解员培训班。(受访者提供)

由“香港敦煌之友”支持的敦煌研究院“一院六地”讲解员培训班。(受访者提供)

去年,“香港敦煌之友”还支持了敦煌研究院“一院六地”第一届讲解员培训班,涉及讲解员近100人。边磊引用敦煌研究院名誉院长樊锦诗的话,“做讲解,只讲莫高窟,只在莫高窟讲,是讲不出太多的,还是要做‘他山之石,可以攻玉’的学习过程,还是要走出去的。”

敦煌研究院讲解员李璐和赵轩对此同样深有感触。随着国家大力弘扬传统文化,越来越多的观众在来莫高窟前做了充足准备,讲解员在解说时,也在与观众交流,获得新知识。因此,持续地研究、学习,成为敦煌人的日常。“我们以敦煌为骄傲。”边磊自豪地说,“我们有责任、有义务、有使命在这继续坚守,保护好它,传承好它。”

“人才始终是最重要的,我们希望培养敦煌研究的年轻学者,让他们健康成长。”李焯芬说。

【“从敦煌出发,去看看这个世界”】

近年来,国家越来越重视文化遗产保护、传承和研究工作。敦煌研究院从国家拿到的资金和支持有了大幅增长,很多大型洞窟的保护和数字化,都得到国家支持,“香港敦煌之友”在香港和海外募捐的需求因而有所降低。不过,他们并未“功成身退”,从敦煌到丝路沿线,又开始了默默耕耘。

“从敦煌出发,去看看这个世界。”曾在敦煌研究院工作过两年的邵学成,专业研究方向是阿富汗、巴基斯坦等中亚国家物质文化及宗教考古美术研究,“所谓丝绸之路,实际上全是靠人走出来的。”

从敦煌出发,一路向西,巴基斯坦犍陀罗、阿富汗巴米扬,都曾是古代丝绸之路上佛教艺术文化兴盛畅旺之地,其石窟造像艺术、壁画等与敦煌有千丝万缕的联繫。玄奘法师、高僧法显等中国古代求法僧,西行取经亦曾到访中亚诸地。然而,随时间流逝,政权更迭,这些地区的佛教式微,渐渐被人淡忘。

2001年,巴米扬大佛被毁,让大家重新将目光投向了古丝路沿途的佛教文化艺术遗产。“(当地人)他们也想保护,但他们保护不好,因为这些地方,治安、经济、科研条件相对落后。”邵学成说。在他看来,敦煌的保护技术、修复技术若能走出国门,便能为世界文明做一些贡献,延续丝路精神。

走出去帮助这些饱受贫穷、战争、飢饿的“一带一路”沿线国家保护历史文化古蹟,迫在眉睫。

阿富汗巴米扬大佛被毁前后对比。(网络图片)

阿富汗巴米扬大佛被毁前后对比。(网络图片)

2018年,敦煌研究院专门组织了一批专家,前往动乱的阿富汗,去被炸毁的巴米扬大佛遗址探寻佛教文化遗迹。带队人,正是邵学成。邵学成忆述,当年大家觉得前往恐怖、战乱的阿富汗非常困难,去之前,敦煌的老师们有些写好了遗书,甚至把银行卡密码告诉了家人,“虽然觉得壮士一去不归还,但是为了敦煌能走出去,中国科研能走出去,他们都很努力。”

站在巴米扬大佛前,好多敦煌的老师都兴奋落泪,“那个感觉非常奇妙,那一刻我被他们感动了,他们坚守大漠一辈子,又勇于开拓,冒著危险来到阿富汗。他们向世界展示了一种决心:中国顶尖的文化遗产保护专家,愿意走出来,把经验与技术,带到有需要的地方。

【从香港到巴米扬守护文化遗址】

不过,走出国门,在海外展开文化遗产保护工作并不简单。2018年后,邵学成等人努力在巴米扬设立一个工作站,方便今后国内专家去考古、调研及保护。然而,2021年当地再次陷入动盪不安,好不容易培训的工作人员纷纷逃难,巴米扬顿时陷入“无人管”的真空状态,洞窟无人看守可随意出入,甚至引来国际盗窃团体疯狂盗掘。

由于疫情引致的交通不变,令邵学成等人在内地为巴米扬境遇“乾著急”。为恢复大佛及石窟遗址的管理秩序,邵学成联络了一位留在喀布尔、曾经合作过多年的文管员,希望对方能重返巴米扬。但是,由于战乱,当地爆发飢荒,亦缺乏生活必需物资,“跟饿着肚子的人谈文物保护,是非常不现实的事情。”

思来想去,邵学成试着联络了远在香港的李美贤,并且表达了希望能通过提供一批物资,让那位文馆员去巴米扬恢复当地的文化遗产保护工作的计划。恰巧同一时间,蔡素玉在香港购买了一批御寒物资,原本计画捐给在疫情期间露天等候急诊的人,谁知医管局不肯收,于是她也找到了李美贤,想请她出个主意。

“美贤告诉我,捐去阿富汗!阿富汗山区又冷又穷,需要多些捐助。”蔡素玉说,李美贤将邵学成介绍给她后,她又筹措了不少羽绒衣、羊毛衫,身边朋友有物资的给物资,没有物资的就提供一些资金支持,“因为运输也需要钱。”

就这样,巴米扬的文化遗址保育工作,在来自中国内地与香港的帮助下,重新运转起来。因缘际会之下,“香港敦煌之友”再次雪中送炭,让香港的守护力量沿着敦煌和丝绸之路走出国门,“香港敦煌之友”自此成为“丝路之友”。

“(‘丝路之友’)不是什麽特别机构,只不过是一班人,有心捐了些钱,是缘份。”李美贤谦虚道。蔡素玉亦认为,了解到邵学成等守护人在阿富汗巴米扬和巴基斯坦犍陀罗的保育工作后,自己义不容辞地报上名,很乐意支持。由她和其他港人捐助的防风固沙门,如今已在巴米扬大佛附近的石窟完成安装,和当年邵逸夫所做的一样,这些门,成为守护石窟的第一道关。

如今,蔡素玉、李美贤等人,正相约完成疫情前的约定——一起去巴米扬、去犍陀罗,走走看看。

邵学成(右)在巴基斯坦犍陀罗保育当地文化遗产。(受访者提供)

邵学成(右)在巴基斯坦犍陀罗保育当地文化遗产。(受访者提供)

【不同文明交流互鉴共同提高进步】

“看到这些香港老师,头髮花白了还这麽热情饱满地推动这件事,我觉得我们作为年青人,应该做得更加多。”上海大学上海美术学院副教授、“丝路之友”会员陈志刚提到,曾有一次和“香港敦煌之友”的几位老师一同欣赏有关犍陀罗艺术的展览,对赤诚的热情十分难忘,“我们年青人要付出更多精力去做文化保育与传承这件事。”

不久前,邵学成将巴米扬的志愿者请到中国,专程安排去敦煌学习,第一站就去了常书鸿的墓。邵学成希望通过敦煌人的故事,告诉在巴米扬的同路人,敦煌能有今天的成绩,也是一步一步走来的。“同时也希望告诉巴米扬,你永远不是一个人在战斗,你身边不仅有中国的专家学者,还有中国香港的这群老师。”

“古代丝绸之路的精神就是文明之间的对话。”班睿表示,站在今天的立场,我们要继续这种对话,要让这个对话更便捷、更迅速、更丰富一些。

敦煌石窟中不少彩塑的造像技艺融合了巴基斯坦犍陀罗及希腊风格。(敦煌研究院供图)

敦煌石窟中不少彩塑的造像技艺融合了巴基斯坦犍陀罗及希腊风格。(敦煌研究院供图)

曾到访过敦煌几十次的李焯芬认为,在古代,敦煌是不同文明的“十字路口”,见证中华文化最多元包容、最具生命力的时代,“中国的华夏文明、印度佛教文化、波斯及西域艺术风格,甚至希腊罗马艺术风格,不同文明在敦煌交流互鉴,共同提高,共同进步。”而今,在全球化眼光下,回望千年前这种不同文明的交流,从敦煌走出来的专家学者,同样抱持“共同提高、共同进步、交流互鉴”的心情,走在丝绸之路上。

巴基斯坦访问学者Nasim khan(纳西姆)给予“丝路之友”极高评价。(点新闻记者任青摄)

巴基斯坦访问学者Nasim khan(纳西姆)给予“丝路之友”极高评价。(点新闻记者任青摄)

受邀到内地交流犍陀罗文化艺术的巴基斯坦访问学者Nasim khan(纳西姆)给予了这群“丝路之友”极高评价,“我觉得他们做得很好,他们做了很多类型的保育工作,特别是提高了年轻一代对文化遗产的认知,这对犍陀罗地区很有好处。”

“中国在这些国家做保育工作,不是别人给钱就去帮他守护,全部都是自愿的。”蔡素玉分享捐物资去巴米扬的经历,“我们自愿去的,不是那麽简单说运进去就运进去,是很辛苦、经过很大工程才能做到的工作。”

【香港精神正是丝路精神】

与来自香港的几位老师携手并肩做了两年阿富汗和巴基斯坦文化遗产保护,邵学成更深刻地感受到了香港人的赤诚之心和担当精神。“无论是‘香港敦煌之友’对敦煌的帮助也好,对巴米扬或犍陀罗的帮助也好,这一种所谓的文化担当和责任,可能是香港精神的一部分。”邵学成认为,香港精神正是丝路上共同付出、不求回报的精神,“在这群香港老师身上,我看到这一点,令我非常感动。”

“我觉得中国人是很有大爱的,所以全世界哪里有什麽大灾难,我们中国香港人都义不容辞。”蔡素玉笑称,自己十分荣幸能跟住李美贤、李焯芬、纪文凤和邵学成等人“跑跑腿”,尽自己所能做一些文化保育工作。“香港是一个弹丸之地,我们的眼光不能只顾住自己这块。”

热爱中国传统文化的人聚在一起,传扬传承中华文明。(受访者供图)

热爱中国传统文化的人聚在一起,传扬传承中华文明。(受访者供图)

“说好香港故事,说好中国故事,最重要是建立文化自信,现在适逢其会。”纪文凤坦言,现在出口文化自信很成熟的时机,敦煌的故事、丝路上的保育故事,都是很好的例证。

“文化是一个民族的根,那条根植于故土中。我觉得中国文化最大的特点,就是融合包容性。”李美贤说,港人有拼搏精神,也有包容精神,但更重要的是希望能多一些中国文化底蕴,认识自己祖国的文化,之后再去认识更加多的文化。这些文化交汇在一起,变得更多元、璀璨——正如千年前的敦煌那样。

从敦煌到丝路沿线国家和地区,从“香港敦煌之友”到“丝路之友”,他们正写下丝路文化共融的新篇章。正如邵学成所言,“一个人能力有限,一群人超越国界、国别去做一些事,你可能才明白,丝绸之路真正的意义。”

■ 点新闻特派敦煌採访团:苏婷、邬茜、任青

■ 撰文:点新闻记者 苏婷

■ 视频拍摄:点新闻记者任青、邬茜、苏婷

■ 视频制作:点新闻记者邬茜、苏婷

(视频部分素材由敦煌研究院及“丝路之友”提供)

Previous Post 体验“Z世代”潮流零售 看国货乘“潮”出海

Next Post 宁波爱心人士“顺其自然”如约捐款,25年累计捐1577万

Related Information

- 2024世界華文媒體社長總編輯深圳行|探河套登高樓觀生態 大灣區科創生機勃勃 25/05/2024

- 李克强同志生平照片 02/11/2023

- @你来接龙,CCTV4邀您一起接龙过春节! 06/02/2024

- 華媒高層走進中聯重科 感受「未來智造」震撼來襲 28/08/2025

- 丝路盛放洋紫荆 |从“香港敦煌之友”到“丝路之友”:跨时空传承文化 续千载情缘 17/11/2023

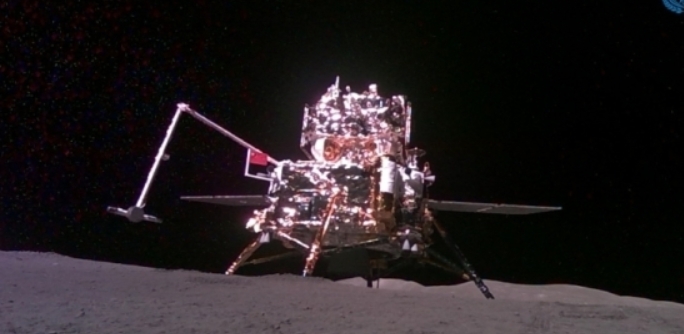

- 嫦娥六号的“月背49小时” 05/06/2024

- 成就梦想 感谢成都 09/08/2023

- 2023年中华文化大乐园——澳大利亚堪培拉营成功举办 23/07/2023

- 一泓清泉漾大漠——敦煌月牙泉生态嬗变记 14/08/2023

- 2024年度“熊猫竞赛”颁奖仪式在澳大利亚举行 07/11/2024

- 国产大飞机C919首次亮相澳门 07/11/2024

- 北京特大暴雨已致33人遇难、18人失踪 09/08/2023

Latest News

- 1

- 同心故事丨宏觉寺讲解员的“新声” 25/11/2025

- 2

- 《魔法坏女巫:行善》北美首周末票房飙升至1.5亿美元 25/11/2025

- 3

- 残疾人也涉毒,毒品藏在假肢! 24/11/2025

- 4

- 国民议会通过“小包裹2欧税” 24/11/2025

- 5

- “百年守护——从紫禁城到故宫博物馆”影像展于巴黎开幕 24/11/2025

- 6

- Shein下架儿童色情玩偶,其他平台也被查 24/11/2025

- 7

- 同心故事丨香港“宁波帮”,再出发! 24/11/2025

- 8

- 同心故事丨八廓街的民族共融密码 24/11/2025

- 9

- 同心故事丨三代“帕米尔雄鹰”的一条路一生情 24/11/2025

- 10

- 同心故事丨一家烧烤店的“石榴情” 24/11/2025

- 11

- 二十国集团领导人联名签署声明,支持《巴黎协定》,此举无视了唐纳德·特朗普的意愿。 23/11/2025

- 12

- 乌克兰盟友在二十国集团峰会上就白宫和平计划举行会谈 22/11/2025